インフレって言葉、ときどき耳にしますよね。

最近「インフレターゲット2%が~」というニュースも聞くけど、そもそもインフレってどういうものなのでしょうか?

インフレが起きるとお金の価値が下がると言われます。

そうすると、インフレターゲットを掲げる日本で生活していく上では、インフレがどんなもので生活にどう影響を与えるか知っておいて損はないと思います。

そこで今回の記事では、投資や経済初心者の方に向けて、インフレとは何かわかりやすく解説していきます!

インフレってなに?

最初にインフレとは、物の値段やサービスの値段が上がることです。

インフレーション(inflation)という単語の略になっていて、英語で膨張する、大きくなっていくような意味をもっています。

物の値段やサービスの値段がふくれ上がっていくから、インフレ(インフレーション)というのですね。

さてこのインフレですが、私たちの生活にもいろいろと関係が深いです。

どんな影響があるか、分かりやすく解説していきますね。

インフレでお金の価値が下がる?

インフレが起こると「お金の価値が下がる」と聞いたことはありませんか?

まずこれがどうしてか解説していきますね。

少し大げさな例ですが、1年後にすごいインフレが起きてあらゆるもの・サービスの値段が10倍になったとします。

1年後に食材の値段も10倍になっていれば、水道光熱費も10倍、趣味や旅行にかかる費用も10倍になっているとします。

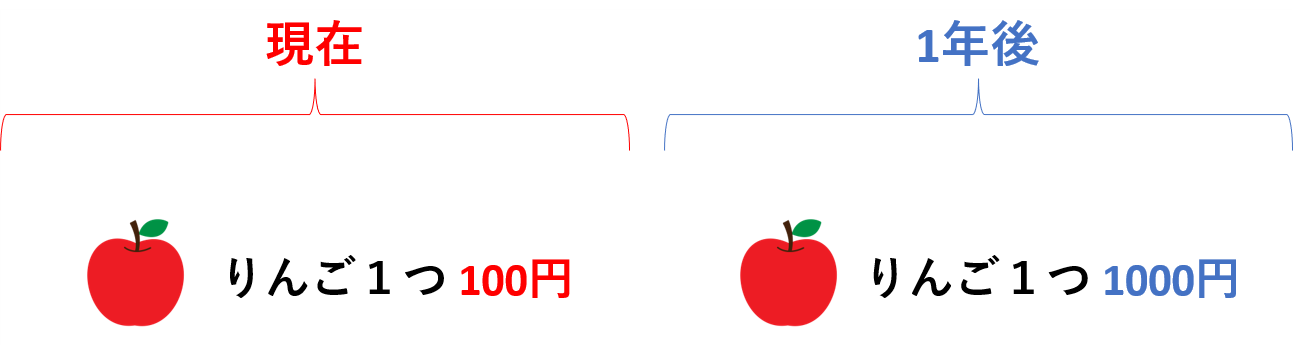

お金の価値がどう変わっているか説明するために、今と1年後にりんごを買うことを考えてみます。

りんごもインフレの影響で、次のように1年後10倍の価格になってしまいました。

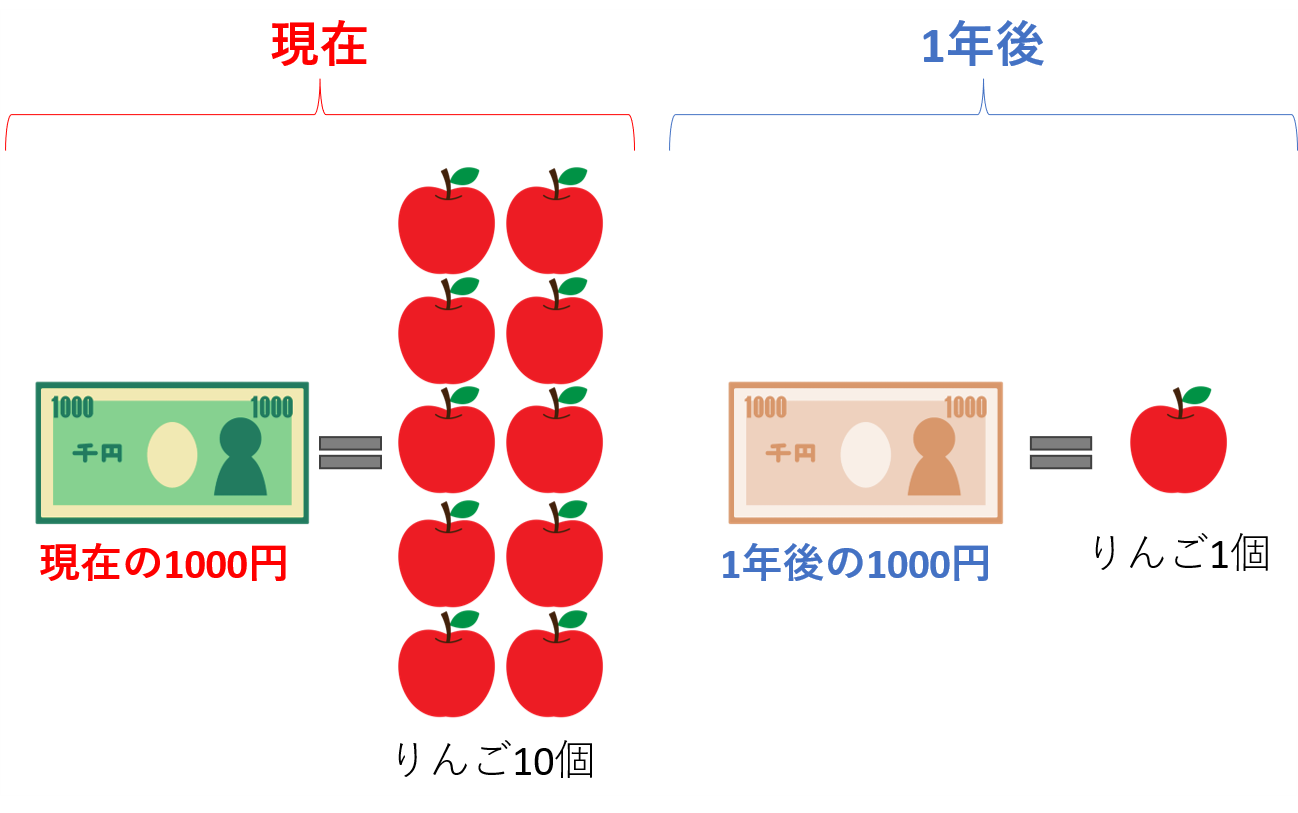

今現在1000円でりんごを買った場合と、1年後1000円でりんごを買った場合を比較してみます。

次のように1000円で買えるりんごの数が、今と1年後で変わります。

現在の1000円でりんご10個を買えたのが、1年後になるとりんご1個しか買えなくなってしまいます。

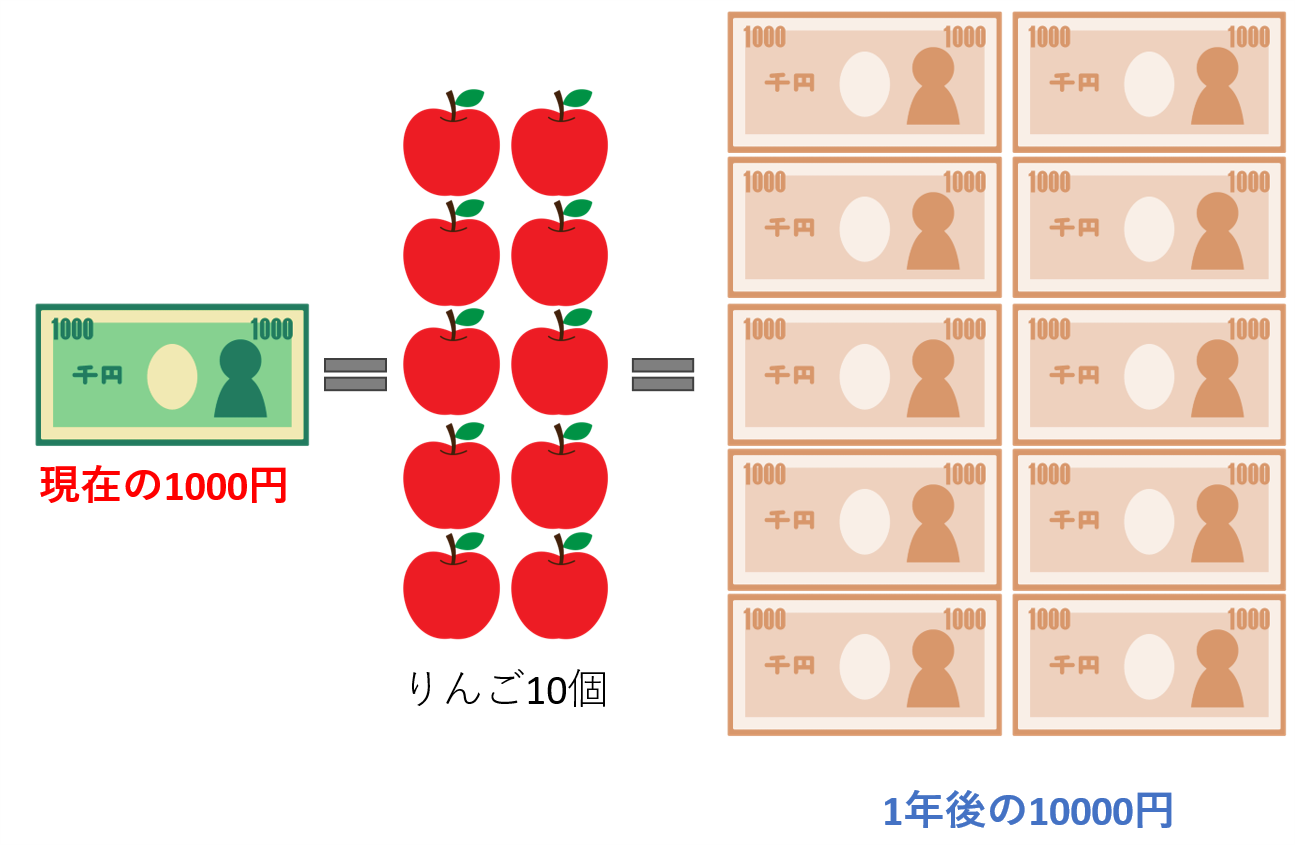

りんごを10個買う場合でそろえると下の図のようになります。

りんご10個を買うのに、現在なら1000円で済みますが、1年後だと10000円が必要ということになります。

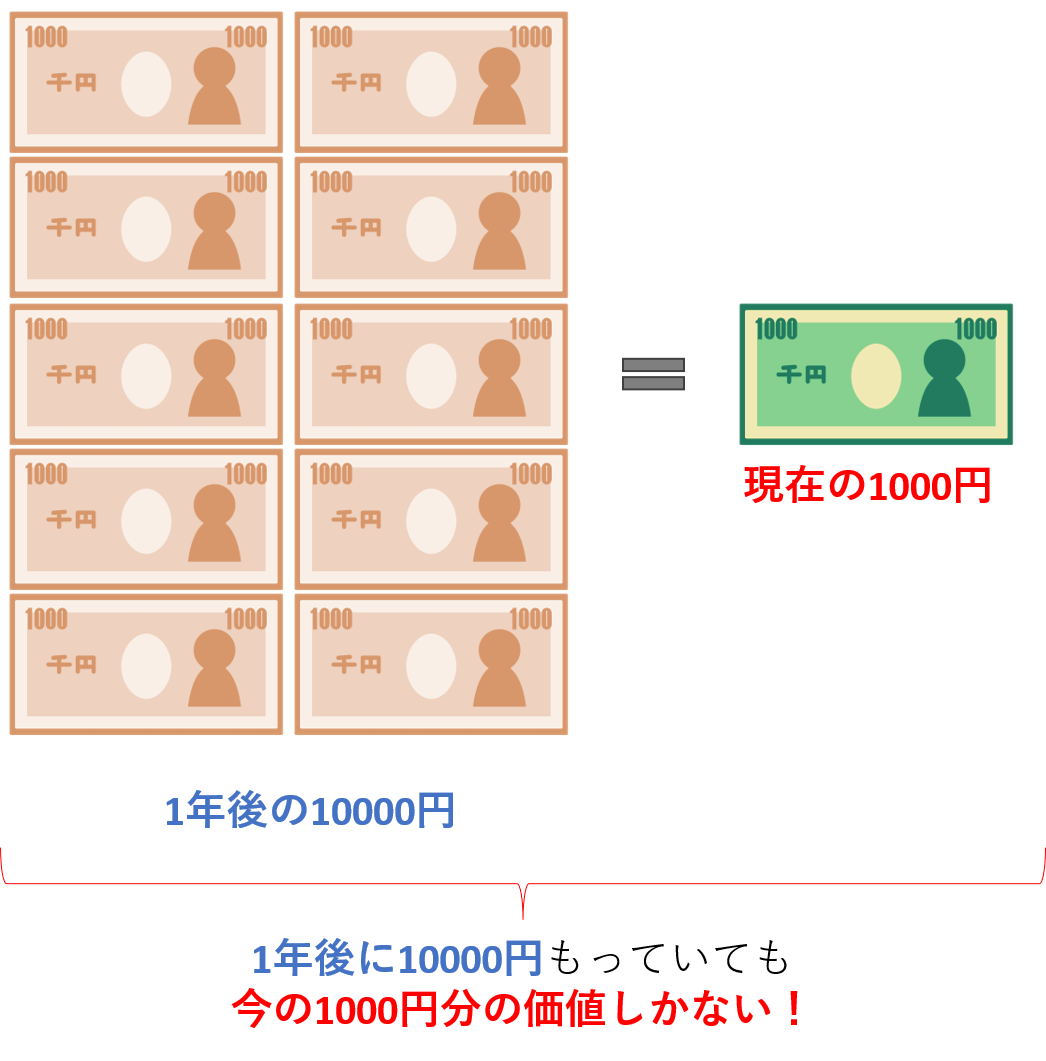

上の図で一番左の「現在の1000円」と、一番右の「1年後の1000円」の関係だけをまとめると下の図の通りです。

現在と1年後のお金の関係だけに注目すると、「1年後の10000円」と「今の1000円」の価値が同じということになります。

つまり、1年後に10000円をもっていても今の1000円分の価値しかない!ということになります。

お金の価値としては1/10になっているということですね。

これまでの流れをまとめると

- 現在から1年後にもの・サービスの価格が10倍になるとすると

- 今現在1000円で買えるものは、1年後には10000円出さないと手に入りません。

- そうすると1年後の10000円の価値は、現在の1000円の価値しかないことになります。

- つまり1年後のお金の価値は、現在の1/10にまで下がっている、ということになります。

これを一言で表現すると、

ポイント

★インフレが起きるともの・サービスの価格が上がるため、相対的にお金の価値は下がる

ということになります。

インフレが起きるとお金の価値が下がるのはこういった仕組みになります。

お金の価値が下がると貯金はどうなるの?

インフレをした場合、貯金にも影響があります。

例えば今現在100万円の貯金をもっていたらどうなるでしょうか?

先ほどの例のように、1年後にもの・サービスの値段が10倍になったとします。

すると先ほどと同様に、お金の価値は1/10にまで下がることになります。

ということは、現在100万円の貯金をもっていても1年後には10万円の価値しかなくなっている、ということです

これがインフレの怖いところで、貯金の金額が大きければ大きいほどダメージも大きくなります。

例えば次の通りです。

- 1000万円の貯金を持っていれば、1年後には100万円に⇒900万円分の損

- 1億円の貯金をもっていれば、1年後には1000万円に⇒9000万円分の損

もっているお金が多いほど損をする金額も大きくなります。

"お金持ちはインフレを嫌がる"なんて言われますが、インフレでこのように資産が目減りしてしまうのが理由です。

大きな財産をもっているほど、目減りの影響も大きくなってしまいます。

それでいろんな投資をしたり、ヘッジファンドと呼ばれる「資産を減らさない運用が目的」の投資をしたりするんですね。

ここでは例として「1年に10倍」というすごいインフレの例を説明しました。

ただこんなレベルのインフレが起きる確率はとても低いと思いますので、その点はあくまで例として捉えてくださいね。

インフレの種類

インフレがどういうものか、ここまでで説明をしてきました。

今度はインフレがどのようにして起きるのかを説明します。

インフレは大きく分けて次の2種類があります。

- デマンドプルインフレ

- コストプッシュインフレ

それぞれに分けて説明してきますね。

デマンドプルインフレ

1つ目は「デマンドプルインフレ」です。

その名の通り、

- 需要(デマンド=demand)に

- 引っ張られて(プル=pull)

- 物価が上がる(インフレ)

ことをいいます。

例えば好景気になって会社からのお給料が増えると、ものやサービスの需要が増えます。

そうすると同じもの・サービスに高いお金を払ってもいい、という人が増えます。

お店も高い値段でもの・サービスの提供ができれば、より大きな利益を上げられるので、もの・サービスの値段が上がります。

これがデマンドプルインフレの仕組みです。

コストプッシュインフレ

2つ目は「コストプッシュインフレ」です。

その名の通り、

- ものやサービスのもととなる原材料等のコストがあがることで

- 利益確保のために商品の価格も押し上げられ(プッシュ=push)

- 物価が上がる(インフレ)

ことをいいます。

例えばパン屋さんの例を考えます。

異常気象によって小麦の値段が高騰したとします。

そうすると、パンを作るのにかかるお金が高くなっていまいます。

パン屋さんが経営していくためには、ある程度の利益を出さないといけないので、小麦のコストが高くなった分パンの値段も上げざるを得なくなります。

こうして原材料のコストが上がると、商品の値段もそれに引きずられて上がってしまう傾向があります。

これがコストプッシュインフレの仕組みです。

インフレターゲット

最後におまけとして、インフレターゲットを紹介します。

インフレターゲットというのは政府や中央銀行などが掲げるインフレの目標値のことを言います。

日本では1年に2%の物価上昇=インフレを目標値として、金融政策などの施策を行っています。

これが私たちの生活に影響があるため注意が必要になります。

日本だけでなくアメリカも緩やかなインフレを起こすことを目標にしています。

(行き過ぎたインフレがあれば抑制する、という意味も含みます)

もちろん景気が良くなって、それにともなって物価が上がる=インフレが起こることは良い面が多いです。

一方で、ここではインフレが起こる⇒お金の価値が下がるという点に注目します。

インフレターゲットが設定されているということは、今持っている現金の価値は長い目で見れば減っていく可能性につながることになります。

これから日本は貯金で金利が多くもらえることは期待しにくいので、貯金として持っておくだけでは価値が目減りする可能性が高いと思います。

そうすると現金ではない形でもっておく、つまり金などの現物資産を買って置いたり、株に投資したりすることがより重要になってきます。

投資は怖くて始められない、という人も、一つずつ勉強していけばきっと挑戦できます。

そういう人たちのために、堅実に投資をするのに必要な基本知識をほかの記事にもまとめていますので、是非ご覧になってください。

一つ株に関する記事を紹介させていただきます。

-

-

株ってそもそも何だろう?初心者でも、子どもでも大人でも分かりやすく解説!

続きを見る

まとめ

まとめるとポイントは次のようになります。

ポイント

- インフレとはものの値段やサービスの値段があがること

- インフレが起きるとお金の価値が下がり、貯金も目減りしたのと同じことになる

- インフレの種類にはデマンドプルインフレとコストプッシュインフレがある

"インフレ"という言葉だけ聞くと慣れないうちは難しいですが、結構簡単なことを言ってるんだなと実感してもらえると嬉しいです。

ものやサービスの値段が上がると生活に様々な影響がありますね。

特にインフレはお金の価値が下がる⇒貯金の価値も下がってしまうというところが注意点です。

貯めた資産も貯金の形だけでなく、投資にまわしたりしてうまく資産を守っていくことが重要です。

投資をどう始めたらよいかについても、この先記事にしていこうと思いますので是非ご覧ください。

関連記事です。

投資のうち株を始めるときに重要になる、そもそも株って何か、分散投資とは何かをまとめた記事です。

-

-

株ってそもそも何だろう?初心者でも、子どもでも大人でも分かりやすく解説!

続きを見る

-

-

【投資初心者向け】分散投資とはどんなもの?実感がわくよう詳しく解説!

続きを見る